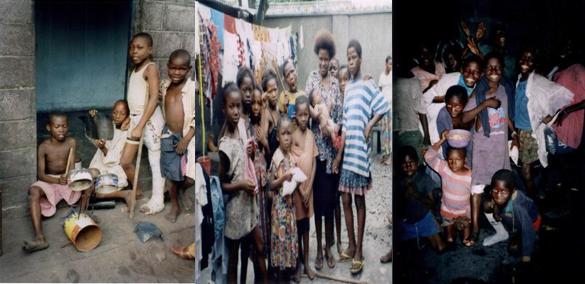

Le phénomène des Enfants de la Rue engendre de nombreuses conséquences.

Conséquences individuelles

Comme l’enfant arrive très jeune dans la rue, il y grandit et devient analphabète. Cela crée en lui un complexe d’infériorité devant les autres jeunes ou toute personne instruite.

Les attitudes souvent négatives adoptées à leur égard les poussent à conclure qu’ils ne sont pas aimés. Ils ont de ce fait un seuil de tolérance très réduit. Pour ces enfants, le temps de réaction est plus court que le temps de réflexion c’est pour cela qu’ils apparaissent très agressifs. A toute situation malencontreuse correspond une répression sans hésitation.

La plus grande préoccupation dans la rue est de trouver la nourriture quotidienne. « tokobomana likolo ya ngamana » soit « nous allons nous entretuer pour la nourriture ».

D’une maison à la rue, il y a tout un bouleversement des habitudes. Se penchant sur la théorie freudienne, tel que nous la relatent Catherine Tourette et Michèle Guidetti, « l’individu est façonné par ses expériences personnelles et les relations interpersonnelles qu’il a développé, en particulier pendant l’enfance, période de construction psychique intense ».

Ces jeunes sont livrés à eux mêmes et vivent des expériences fortes sur la drogue, la sexualité etc. Beaucoup d’entre eux sont appelés chaque jour à réalisé des actes contraires à leur conscience pour une raison de survie. Ils doivent constamment renier l’image intérieure de l’enfant, pour agir avec violence quant il le faut.

Et si un jour il est recueillit dans un foyer ?

s la garde d’un enfant préalablement payé. Les filles-mères, leurs mamans, vont aller se livrer de nouveau à la prostitution

De la maison à la rue, de la rue au foyer, il y a plus ou moins trois cultures qui doivent normalement s’affronter dans leur psychisme d’une manière inconsciente. N’avons-nous pas constaté qu’un enfant qui a vécu dans la rue se distingue par son tempérament fougueux et son temps de réaction plus court que son temps de réflexion?

Devant cette observation, nous ne nous plaçons pas sur la théorie de maturation de A. GESELL: « le développement psychique est, à l’image du développement physique, essentiellement affaire de maturation et d’actualisation du potentiel génétique de l’individu en tant que membre d’une espèce spécifique donnée» (Catherine Tourette et Michèle Guidetti).

Le milieu a donc une grande influence sur le développement d’un être humain. Bien entendu, nous ne rejetons pas l’apport du potentiel génétique sur lequel se reposent toutes les possibilités pour la croissance et développement d’un homme.

Comme le dit Jean ROSTAND (biologiste anglais): « tout homme est seul à être lui-même », tout enfant de la rue constitue donc un cas à part. Pour découvrir l’homme qu’il est réellement, il faut du temps et de la patience.

Conséquences sociales

Les Enfants de la Rue accusent toujours leur famille d’être à la base de leurs difficultés. De ce fait, ils entretiennent une rupture des relations affectives avec leur famille d’origine. Ils adoptent un comportement d’éviction allant jusqu’à renier leurs parents.

La vie dans la rue est caractérisée par l’incertitude du lendemain. Un Enfant de la Rue se pose régulièrement les questions « comment vais-je manger ? Où vais-je passer la nuit ? ». Seul le présent a une grande importance pour lui. D’où l’impatience et l’impossibilité pour lui de se soumettre à une vie réglementée. Les Enfants de la Rue sont des sujets presque ingouvernables.

Le mode de vie dans la rue se caractérise par la délinquance. Cette dernière est vécue sous toutes ses formes:

– L’escroquerie: le but poursuivi par les Enfants de la Rue lors d’un marchandage est d’arriver tout simplement à extorquer de l’argent.

– Les grossièretés: les chansons malsaines sont en grand nombre. Ils les exécutent au mépris de la moindre pudeur et mettent les gens mal à l’aise dans des réunions publiques et lors de deuils par exemple.

– Le vagabondage : Les Enfants de la Rue n’ont pas de programme fixe. Ils changent de lieu selon leurs intérêts.

– La prostitution : O. et G. Owuor, journalistes, cités par Yves Margarat et Daniel Poitou, parlent d’une expérience avec les Filles de la Rue à Naïrobi: « Pendant la journée, on voit très peu de jeunes prostituées traînant dans les rues. Mais les choses changent le soir quand elles déferlent en grand nombre. Il arrive que les hommes accompagnés de leurs épouses se voient accoster par des gamins de douze à quinze ans, qui leur demandent effrontément : Qu’est-ce que tu fais avec cette vielle ? ».

Cette prostitution occasionne des naissances dans la rue. Sur la place Victoire à Kinshasa, les enfants et les bébés sont étalés par terre le soir sous la garde d’un enfant préalablement payé. Les filles-mères, leurs mamans, vont aller se livrer de nouveau à la prostitution.